第2話「ルルの傷跡~リレーの失敗が呼び覚ますもの~」

ルルは胸の前でバーベルをぎゅっと握りしめ、静かに床へ戻した。鉄のひんやりした冷たさが手のひらに残り、呼吸は少しだけ乱れている。HOPPYの朝の光だけがやさしく差し込み、床のマットと鉄の匂いが静かな空間を満たす。角先がかすかに揺れ、彼の心の奥で何かがざわついた。

「……なんで、こんなに苦しいままなんだろう」

その瞬間、視界がかすかに歪み、大学時代の大舞台が脳裏に鮮明に蘇った。あの日のこと──

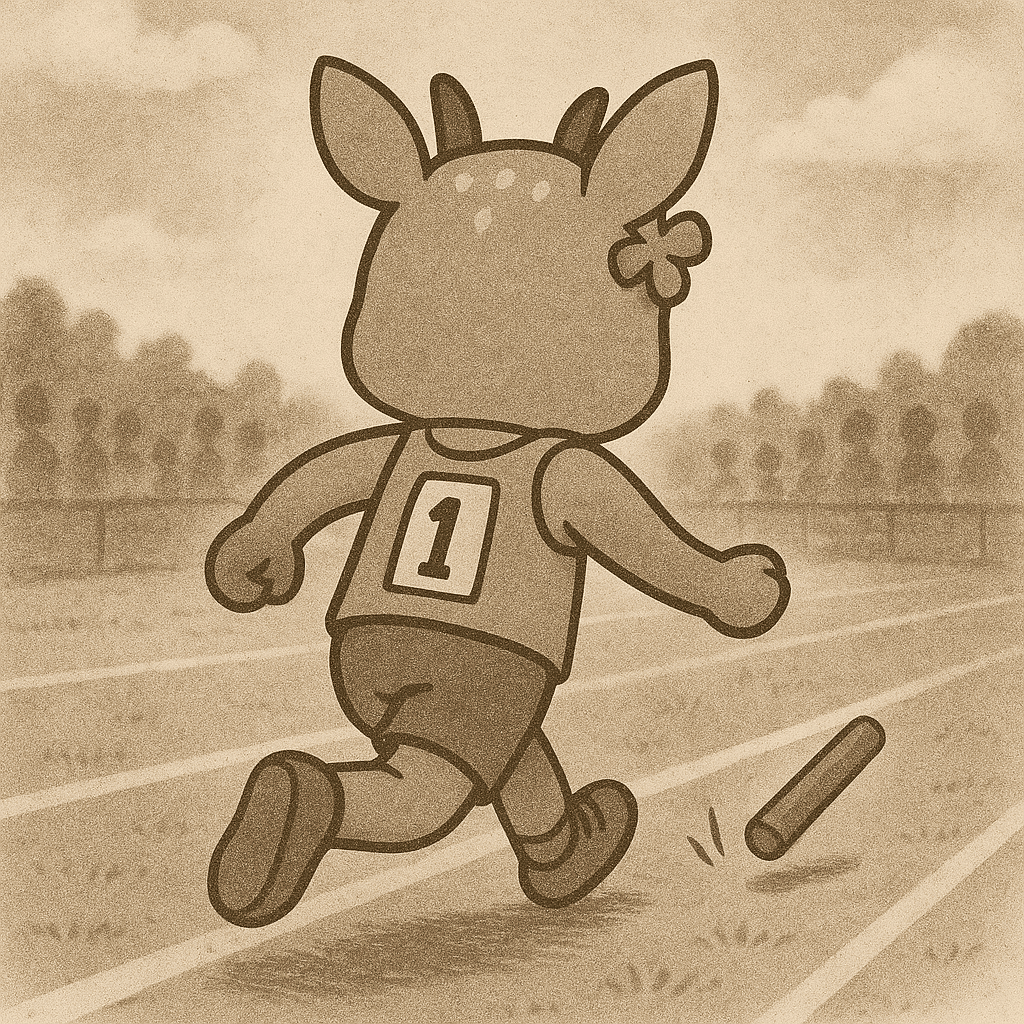

秋空の下、グラウンドは砂ぼこりを巻き上げ、観客席からは熱い声援が降り注いでいた。ルルは大学陸上部のエースとして、将来を嘱望されていた。個人種目での優勝経験を積み、リレーのアンカーを任されるほどの実力。プライドは高く、仲間には「できるのにやらないだけだろ」「根性が足りない」と厳しい言葉を浴びせる刃にもなった。チームメイトは気後れし、彼の完璧主義に従った。

号砲とともに飛び出した瞬間、全身の筋肉が高揚し、一瞬すべてを支配したかのように感じた。しかし、受け取ったバトンが指先から滑り落ち、地面に跳ね返った音だけが残った。仲間の叫びすら届かず、バトンはまっすぐにコースを外れた。胸の奥で響いた仲間たちの失望の視線は、痛みとなってルルの胸を突き刺した。

そのまま個人種目に向かっても、集中力は戻らず、自己ベストからは程遠い記録となってしまった。スカウトマンたちは失望の表情を隠せず、声をかけてくれたメディアも次第に離れていった。加えて、付き合っていた彼女からの連絡も途絶え、親しい友人たちの輪からも自分だけが浮いているように感じた。人間関係は音を立てて壊れ、自尊心は粉々に砕け散った。

それでも社会人となって普通に就職し、生活は続いた。だが、あのバトンを落とした記憶は忘れられなかった。時折襲ってくるあの光景に胸が締めつけられ、何をしても「自分はダメだ」という声が頭の中から離れない。「筋トレをすれば、あの嫌な思いを忘れられるかもしれない」と思い自分を追い込み、重い鉄を挙げるたびに自分を罰しているようでもあった。

思い出は断ち切れず、あのバトンが…ほこりを舞い上げる音が…頭の奥で繰り返しこだました。動きを止めるたびに胸が締めつけられ、角がわずかに震えた。ルルは額の汗をぬぐい、再びしゃがみ込む。脚にかかる重みは心地よくも重く、まるで痛みを抱えた自分を現実に突き戻す錨(いかり)のようだった。

「俺は本当に、ダメなやつなんだ」

胸の奥で囁くその声は消えず、バーベルを握り直すたびに自分を責め続けた。隣のラックではモッティが静かにストレッチを続け、ボニーはタオルを絞りながら遠くを見つめる。フクロカが奥で羽根を軽く震わせ、記録ノートのページをめくる音がかすかに響いた。

「――まだ終われない」

ルルは低くつぶやき、バーベルをゆっくりと胸の高さまで引き上げた。筋肉が悲鳴を上げ、汗ばんだ肌がひんやりと光る痛みは、あの日の挫折を忘れさせず、自分を追い込む糧となった。周囲の音が輪郭を帯び、HOPPYの空気が温かく包み込む。角がかすかに震え、その瞳には深い苦悩が刻まれていた。

バーベルを戻すとき、彼は一瞬目を閉じた。岡田氏の「自分を許す」という声が遠い場所でこだまするような気がしたが、言葉にはせず、胸の奥にそっとしまった。そして、再びバーベルを握りしめる。走れなくなった自分を憎みながらも、重い鉄がある限り、自分を押しつぶし続ける毎日は終わらないように思えた。いたたまれない痛みを抱えたまま、ルルは今日も誰にも頼らず、バーベルを握り締め続けた。

つづく

第3話「モッティの約束~妹こももの想い~」

Instagram

Instagram